制作:日本歯科医師会 協力:ライオン

PRキャラクター

いきものたちの歯ってどうなっているんだろう? 形や本数、生え方や生え替わり…。私たち人間と似ているものから、まったく違うものまで実にさまざまです。自然界に生きるいきものにとって歯は、命をつなぐために大切な機能。だから、歯みがきをしなくても健康を維持できるユニークな仕組みや習性を備えていたりします。今回は丑年にちなんで、ウシの歯に注目!

★基本DATA★

※乳牛(ホルスタイン)の場合

- 偶蹄目ウシ科

- 体長:170cm前後

- 体高:140~150cm前後

- 体重:600~1000㎏

- 食性:草食性

- 寿命:約20年(乳牛としての役目は5〜6年)

★ウシの食事★

家畜のウシは、主にイネ科やマメ科の植物の葉や茎を食べ、放牧地ではその他の野草を食べることも。その量は1日に約50~60㎏。水分が少ない乾草や穀類の場合は、1日に約30kg食べます。

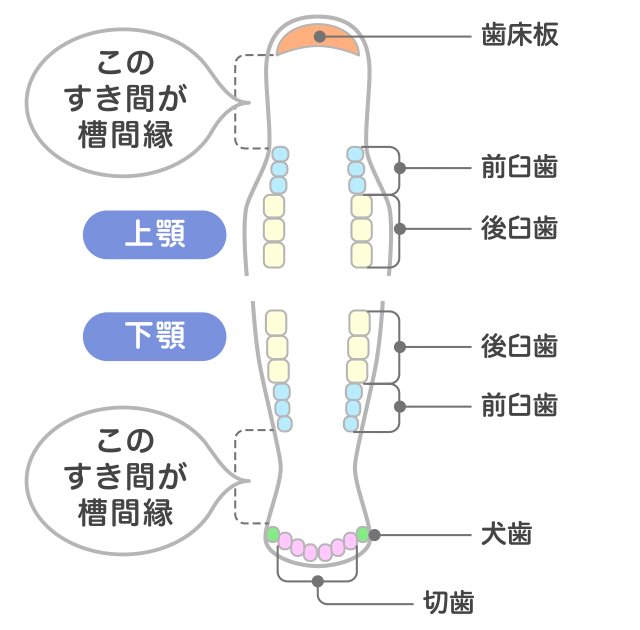

前歯があるのは「下あご」だけ!?

歯の本数は32本。下あごには切歯や犬歯と言われる前歯が8本あるのに対し、上あごには前歯がありません。「歯床板」というかたい歯ぐきが、歯の役目を果たすのです。食べるときは、牧草などを舌で巻き取り、それを歯床板で押さえて下あごの切歯で切り取って、上下の臼歯ですりつぶすように噛みます。臼歯は摩耗が激しいため、生涯ずっと伸び続けます。ちなみに、同じような歯をもつヤギやヒツジが食べた後の草は高さが揃っているのに、ウシは引きちぎるように採食するため、食べた後の草の高さは不揃いでギザギザだそうですよ。

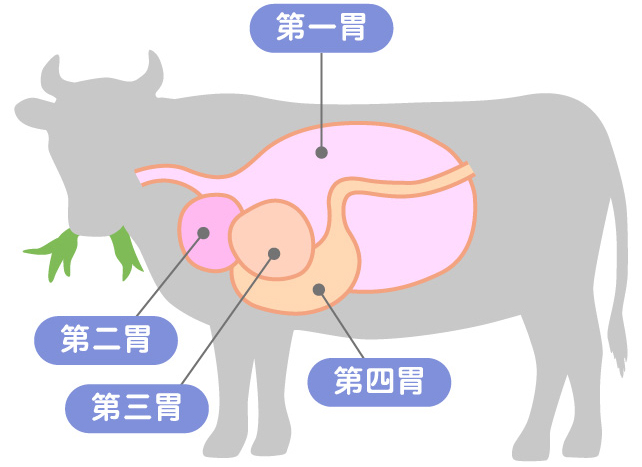

唾液の量が半端ない!

ウシは、4つの胃をもっていて、第三胃までは食道が変化したもの。胃液を出す本来の胃は、第四胃です。飲み込んだ食べ物は第一胃に送られます。そして、一度飲み込んだ食べ物を吐き戻して何度も噛みなおします。これが「反芻」。食べ物をすりつぶすように噛み、さらに吐き戻して噛みと、「よく噛んで食べる」見本のようですね。何時間もかけて食べ物を噛むため、1日に出す唾液も多く、その量は100~190リットルにも! 唾液は、乾いた草を湿らせて飲み込みやすくする働きに加え、胃の中で食べ物を消化してくれる膨大な微生物を活発化する、大切な役目を果たしています。

犬歯と奥歯の間には、大きなすき間が!

ウシはあんなにお口が大きいのに、歯の本数は私たち人間とほぼ同じ。だからと言って、歯の大きさが特別大きいわけではありません。ズラッと歯が並んでいたらもっと数が多いのでは? と思ったら、実は、犬歯と第一臼歯(前臼歯)の間に広~いすき間があるのです。この歯のない部分は「槽間縁」と言って、家畜のウシは、ここからお口の中を検査することもあるそうです。槽間縁がある動物はウシだけでなく、ウマやウサギにも見られます。

ウシの歯並び

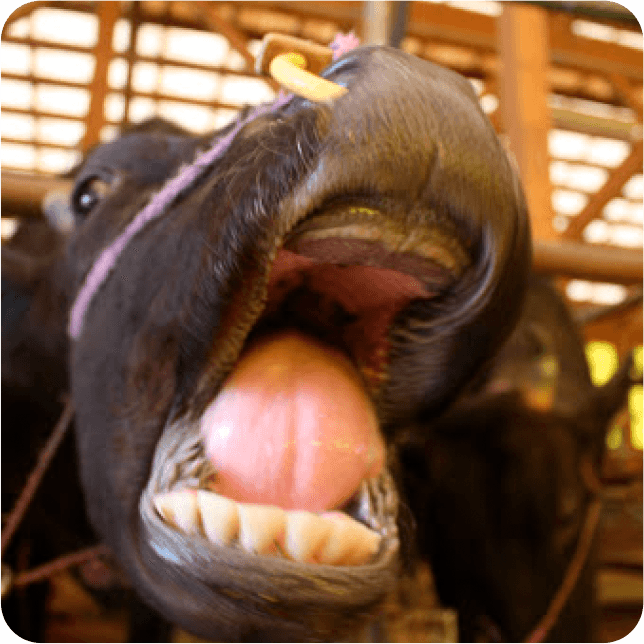

牛タンの歯ごたえの秘密は筋肉にあり!

焼肉の定番人気メニューと言えば「牛タン」。あの独特の歯ごたえは、複雑な筋肉に秘密があります。通常の筋肉は、筋繊維(=筋肉を構成する繊維状の細胞)が一方向に走っています。一方、ウシの舌の筋繊維は、縦・横・垂直と3方向から縦横無尽に走っているのです。このおかげで、ウシの舌は自由自在に動くわけです。

「第78回 全国小学生歯みがき大会」 生涯の健康づくりに役立つ学び場です。

クイズや実習を通して歯や歯みがき習慣の大切さを楽しく学習!

毎年「歯と口の健康週間(6月4日~10日)に合わせて開催している「全国小学生歯みがき大会」。生涯、健康な歯とお口を保つために、子どものうちから必要な知識と適切な歯みがき習慣を身につけてほしいという願いからはじまった健康教育です。約25万人の小学生が、DVD教材を視聴しながら適切なセルフケアの仕方などを楽しく学びます。実習の一部を家庭で体験してもらうなど、新しい生活様式に対応する工夫もなされています。