時代の要請 歯科訪問診療について

はじめに

昔から「口は健康(病気)の入り口、魂の出口」と言われますが、口は食べることだけではなく、生命や社会的生活を営むために根本的な役割を持っています。そして人間の尊厳とも深く関わっています。日本歯科医師会は、患者さんがいかなる状況や環境下におかれても、歯科医療を受けられるように都道府県・郡市区歯科医師会とともに在宅歯科医療のシステムを構築してまいりました。超高齢社会を迎え、ますます歯科訪問診療が必要とされる時代を迎えたといえます。以下に在宅医療の理念と歯科訪問診療の概要についてご紹介いたします。

食べられる喜びをいつまでも

口から食べることは、真の栄養になり、生きる喜びにつながります。口から食べることによって病気の回復も早くなることが最近の研究で明らかになっています。我々歯科医師の使命は口から安全に食べることを支援することであり、このことは我々の大きな喜びでもあります。(図1)

歯科訪問診療ってなに?

住民の方のアンケートをとりますと歯科訪問診療についてその制度や内容をご存知でない方がまだまだ多くいらっしゃいます。歯科訪問診療はその言葉のごとく何らかの身体的、精神的理由で歯科診療所に通院できない方に対し、歯科医師、歯科衛生士が自宅や介護施設、病院等に訪問し、歯科診療や専門的口腔ケアを行う制度です。

どのような方が対象になりますか?

先ほど述べましたように、在宅等で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による歯科診療が困難な方が対象になります。なお、内科等の他科に通院している方は対象から除かれることがあります。

国も後押しをしてくれています

2013年8月に出されました社会保障制度改革国民会議の報告書の中で

| 1) | 医療の目的は、従来の「治す医療」からよりQOLを重視した「治し・支える医療」への転換 |

|---|---|

| 2) | 在宅等住み慣れた地域の中で患者等の生活を支える地域包括ケアシステムの構築が不可欠 |

在宅歯科医療の内容

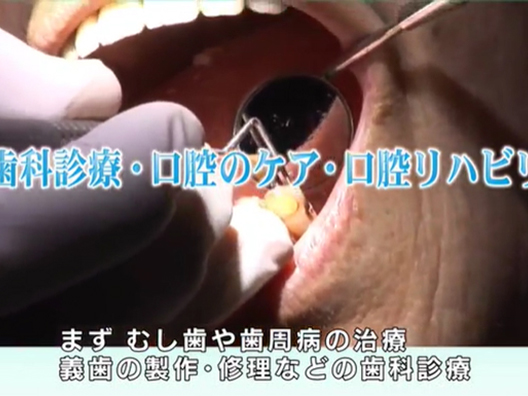

在宅歯科医療には3つの柱があります(図2)。

| 1) | 歯科診療 |

|---|---|

| 2) | 口腔のケア |

| 3) | リハビリテーション |

どのように依頼したらいいですか?

色々な窓口や依頼方法がありますので、一番身近な方法でお気軽にご相談ください。

| 1. | かかりつけの歯科医師あるいは受付に相談ください。 常日頃、受診している、かかりつけの歯科医院にご本人かご家族が電話等で気軽にご相談ください。 |

|---|---|

| 2. | 地元の歯科医師会の事務局にご相談ください。 今住んでおられる地元の歯科医師会では、「在宅歯科医療」や「歯科訪問診療」についてご相談に応える窓口を開設しております。 |

| 3. | お住まいの都道府県の歯科医師会にご相談ください。 もし、近隣の歯科医師会の連絡が分からない時は都道府県の歯科医師会にご相談ください。地元の歯科医師会の連絡先をお教えいたします。 |

| 4. | ケアマネージャーや訪問看護師にご相談ください。 医療や介護にかかわるケアマネージャーや訪問看護師等にご相談ください。まず、診査等を行って、治療やケアの計画を立案いたします。 |

| 5. | 病院の担当看護師 病院の看護師や地域医療連携室のスタッフにご相談ください。 |

| 6. | 施設のケアマネージャー 施設のケアマネージャーにご相談ください。 |

| 7. | 地元の歯科医師会のホームページにアクセスしてみて下さい。 |

| 8. | 以上の他、行政でも相談窓口を設けているところがあります。 |

歯科訪問診療を依頼する歯科医院が決まったら、どのような準備をしたらいいですか?

| 1. | 現在お困りのことを可能な限り、具体的に伝えてください。 (例えば 「3日ぐらい前から左下の奥歯の歯肉が腫れて、痛みを覚えます。しかし食事は普通に噛めます。」) |

|---|---|

| 2. | 安心して受診していただくために、お分かりの範囲で結構ですので、過去の病気や現在の病状、飲んでいるお薬等をお知らせください。 |

| 3. | 保険証や介護保険の書類をご準備ください。 |

| 4. | かかりつけの内科の先生やケアマネージャー、訪問看護師のお名前と連絡先を教えてください。 |

費用はどのくらいかかりますか?

治療の内容や口腔のケアによって、治療費は変わりますが、原則として訪問診療料がこの治療費に加算されます。介護保険に入られていて、介護保険を使う場合は一定の介護保険料がかかります。このほかに、制度で定められる範囲内で交通費の実費が発生することがあります。

知っておくと安心な情報

1)口腔の特殊性と口腔の細菌

口腔は、温度、湿度、栄養供給、複雑な形態、環境などあらゆる点において、微生物が繁殖しやすい条件がそろっていることから、呼吸器感染症をはじめ全身の疾患の発症と密接に関連しています。それゆえ口腔の細菌のコントロールは極めて重要です。

2)口腔ケアとは

最近、口腔ケアという言葉が歯科領域だけでなく一般の医療、看護、介護の領域で盛んに使われるようになってきました。このことは、医療や福祉の現場で口腔ケアが必要とされ、実践されている証でもあります。この口腔ケアは、広義には口腔のもっているあらゆる働き(摂食、咀嚼、嚥下、構音、審美性・顔貌の回復、唾液分泌機能等)を健全に維持する、あるいは機能の障害がある時、それをケアすることを指します。一方、口腔衛生管理に主眼を置く一連の口腔清掃と義歯の清掃を狭義の口腔ケアとしてこの言葉を使うときがあります。

3)専門的口腔ケア

専門的口腔ケアは様々なケースに対応できる能力を持った歯科専門職がケアを必要とされる方の身体、精神的状況や環境に配慮する形で口腔のケアプランをたて、実施する口腔ケアを指します。

4)なぜ口腔のケアが大切か

口腔の細菌数は生活行動や生理的作用によって1日の内でも大きく変動します。長期臥床の入院患者さんや要介護者にとって口腔のケアがおろそかになれば、歯垢に加え、痰が舌と口蓋にこびり付き、細菌数が最大に達します。さらに義歯が衛生的に管理されていなければ、細菌の温床となってしまいます。このように感染や病気の原因となる細菌を減少させることは、疾病の予防につながります。また口腔内をきれいに清掃すると食事がおいしくなったり、さっぱりして生活の質が高まります。

5)口腔リハビリ

脳血管疾患などの影響で口腔機能が低下してる場合や日頃、口を使わないことによる廃用性変化が起こっていることがあります。このような場合、口唇、頬、舌を積極的に刺激し、口腔機能を高めたり、飲み込みを改善したりします。このことを口腔リハビリと言います。

6)歯科治療と口腔のケア、口腔リハビリの組み合わせ

歯科治療と口腔のケア、口腔リハビリはより健康な口腔を回復するために非常に大切な組み合わせです。またケアはご自分で行うセルフケアと歯科衛生士による専門的なケアがあります。在宅医療においてはご自身によるセルフケアが難しいケースがほとんどです。口腔リハビリでも同じことが言えます。それゆえ、口腔の専門家がかかわり、どのような口腔のケアが必要か、それぞれの分担をどうするかをプランニングすることが重要です。

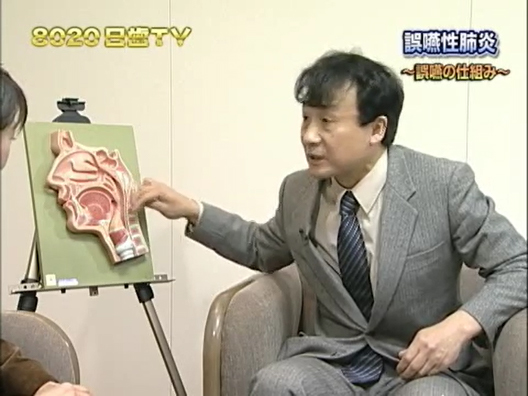

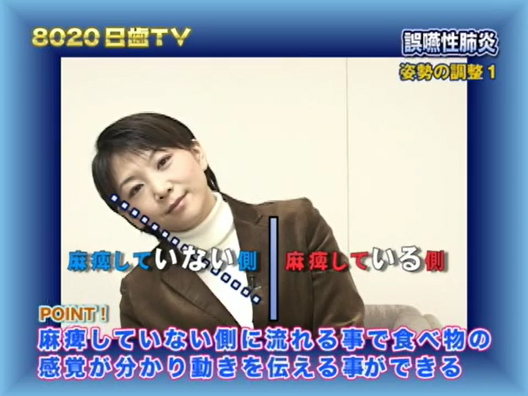

7)高齢者の健康を脅かす誤嚥性肺炎

肺炎は日本における死因の第3位です。肺炎の発症率は加齢とともに増加し、肺炎で死亡する人の大部分は65歳以上の高齢者であり、年々増加傾向にあります。また、肺炎のために入院を余儀なくされ、長期の安静臥床を続ける間に廃用症候群が進行し、様々な合併症を引き起こし、結果的にさらに進行した要介護状態となる危険性もはらんでいます。すなわち、肺炎は高齢者の罹病率や死亡率を上昇させ、医療費や介護費用を増大させる大きな要因です。肺炎を発症した高齢者の多くは、食事のときにむせこんだり、食べ物が喉につかえたりするという症状がなくとも、夜間睡眠中に唾液を下気道や肺に不顕的誤嚥していることがわかっています。肺炎になると、栄養や免疫機能がさらに低下し、繰り返す不顕性誤嚥のために肺炎が反復、重症化し、ついには死に至ることも稀ではないのです。

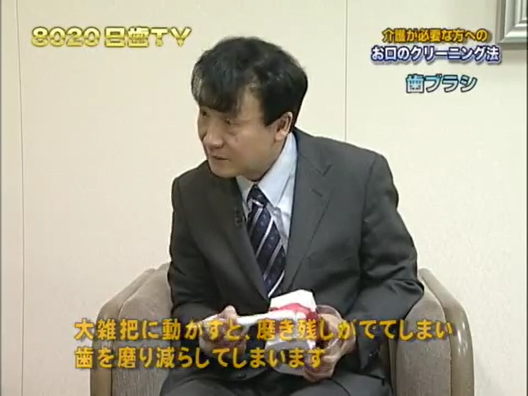

8)歯ブラシの選択はたいへん重要

長年にわたって療養されている方の場合、適切に口腔清掃がなされていなかったり、う蝕(むし歯)と歯肉炎が広範囲に認められることが少なくありません。長い間ブラッシングを行っていない場合、歯肉がひじょうに脆弱(弱く)になっており、ブラシの選択を間違えると大きなトラブルを起こすことがあります。この様な時は、衛生的な軟毛のブラシが適切です。さらに最初は力を入れ過ぎたり、長い時間のブラッシングは避けるべきです。歯肉の炎症の改善具合を見ながら、普通の硬さのブラシに替えていくことが可能です。また柄が太くなった持ちやすい歯ブラシもおすすめです。また歯ブラシの後、口をよくすすぐことも大切です。

9)口腔リハビリによって口腔機能や嚥下機能の向上を図ります。

脳卒中等の後遺症、また廃用(使わないことによる機能の変化)によって、歯と口唇、頬の動きの調和が崩れたり、食べたものをうまく飲み込めない方が、増えています。このような場合、口腔機能の向上や嚥下機能を改善するような口腔の体操や口腔リハビリが大変有効です。歯科訪問診療の中でも、症状によって口腔機能訓練や摂食・嚥下訓練も受けることが出来ます。

10)在宅歯科医療について歯科医師会が重点的に取り組んでいること

| 1. | 医科歯科連携医科の先生方と相互に情報を交換し、安全な医療を提供するための連携が始まっています。 |

|---|---|

| 2. | 多職種連携ケアマネージャー、看護師、言語聴覚士、介護福祉士など、医療や介護の専門家との連携も進んでおります。 |

最後に大切なお知らせです

かかりつけの歯科診療所を持つことの安心

ご本人やご家族の方が日頃からかかりつけの診療所や歯科医師を持つことは、介護が必要になった時、治療やケアを安全に進めるために大きな助けになります。ですから通院できる時からのお付き合いは、大事にされることをお勧めします。我々もこのことを大切に考えています。

まずは、お気軽にかかりつけの歯科医にご相談ください。

日本歯科総合研究機構 在宅歯科医療推進チーム 米山 武義